乳幼児のRSウイルス感染症に注意!小児科医が解説

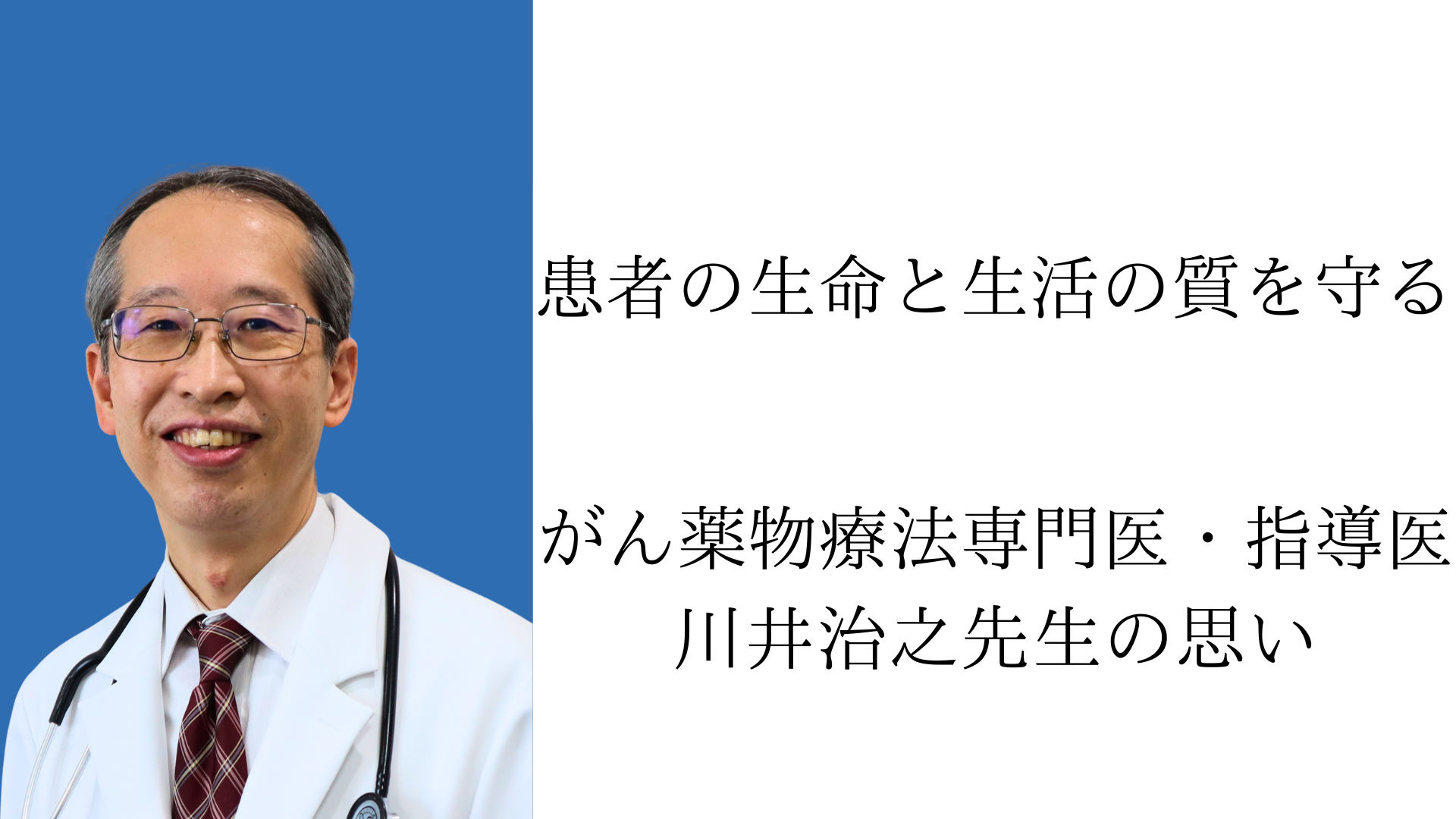

執筆医師:武井 智昭(医療法人社団 柴健会 小谷クリニック)

慶應義塾大学医学部卒。日本プライマリケア学会専門医、日本アレルギー学会専門医、日本小児科学会専門医

「たかが風邪、されど風邪」「風邪は万病の元」という格言がありますが、乳幼児に好発するRSウイルスは季節変動などの兆しがあり、十分注意必要です。

ほとんどが2歳までに一度は罹患するといわれているこのウイルスは、年齢が低いほど、また基礎疾患があるほど重症化します。このほかに、RSウイルスのみならず、他感染症を合併することもあります。

今回は武井 智昭先生に「乳幼児のRSウイルス感染症」について教えていただきます。

RSウィルス感染症とは

RSウィルスとは、新型コロナウイルス、インフルエンザウイルスなどと同様、呼吸器感染症をひきおこすRNAウイルスの1つです。RSウィルスは世界中どこでも罹患する可能性があります。

RSウイルスにもインフルエンザと同様にA型・B型という分類があり、何度か感染を繰り返しますが、生後1歳では50%程度以上が、2歳までにほぼ100%のお子さんがこのウイルスに感染していきます。

RSウィルスの症状は健康な成人や幼児では、発熱もほぼなく軽度のせき・鼻水となります。

一方で乳幼児の初感染では発熱が数日は持続して、水様性鼻水が特徴とした咳き込み、乳児期では、細気管支炎、肺炎となり入院を要するケースもあります。特に、基礎疾患を有するお子さんでは重症化するリスクが高いです。

RSウイルスの季節変動

これまでの小児科学・感染症学の教科書では「RSウイルスは気温が低下する秋から冬にかけて流行する呼吸器のウイルス感染症」と記載されておりました。ところが、2010年ころからは、新型インフルエンザ感染症が2008年より秋に流行した影響も含め、春から夏に感染が始まり、秋にかけて収束する季節変動がありました。

新型コロナウイルス感染症の流行が始まった2020年からは、より夏に流行する傾向がみられ、2021年には成人ではデルタ株の新型コロナウイルスが流行している最中、小児ではこのRSウイルス感染症が大流行しました。

RSウィルスの感染経路

RSウイルスの感染経路は、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスと同様、感染している人からのくしゃみ・咳・会話をした際に飛び散るしぶきによる飛沫感染や、手すり・ドアノブなどからの接触感染であります。

このウイルスは水痘・麻疹・結核のような空気感染の報告はなく、これまでの新型コロナウイルス感染症時の標準的な感染予防策の継続が重要となります。

RSウィルス感染症の症状

RSウィルスの潜伏期間は3日から5日程度とされております。

乳児では発熱の他に、水様性鼻水が特徴で、咳が悪化していきます。

この多くは数日以内に解熱して咳や鼻水も1週間程度で改善していきますが、症状が重たくなると、咳がひどくて眠れない、食欲や哺乳低下、全身を使った呼吸と喘鳴(ゼーゼーする)が見られます。こうした症状となると、細気管支炎・肺炎となっており入院を要することがあります。

出生6ヶ月未満、低出生体重児、先天性の心疾患や呼吸器疾患、神経・筋肉の疾患、免疫不全が存在する場合には人工呼吸器などを必要とする重症例もあります。RSウィルスは生涯にわたって感染を繰り返し、幼児期における再感染では、発熱もみられないです。

この一方で、近年では老人保健施設など長期療養施設内でRSウィルスの集団発生の報告もあり、肺炎を生じた例の報告もあるため、基礎疾患のある高齢者においてもお子さんと同居している場合には注意が必要です。

RSウイルス感染症の診断・治療

RSウイルス感染症にかかっているかどうかは、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスと同様に、咽頭拭い液を綿棒で採取して、抗原検査を実施して診断します。

重要であることは、この検査結果の陽性かどうかよりも、全身状態(食事がとれているか、眠れているか、水分が足りているか、呼吸がつらくないか)をみて自宅療養で対応するか、入院で対応するかを判断することです。

私の経験では、RSウイルスは発熱など症状が出て3から4日目が大きな山場と考えております。ここを乗り切ればおおむね改善していく例がありますが、一部のお子さんでは肺炎・細気管支炎が悪化して入院が必要となっておりました。加えて、RSウイルスのみならず、続発した肺炎球菌感染症により急性中耳炎・敗血症・髄膜炎とダブルパンチで悪化した症例も乳児でありました。

治療としては、去痰剤や鎮咳薬、解熱剤、気管支拡張薬の吸入はステロイド、ゼーゼーする例ではステロイドの内服を行っていきます。インフルエンザウイルスのタミフルのような特効薬はありません。

RSウイルス感染症の予防 (シナジスの筋肉注射)

低月齢であったり、基礎疾患がある乳児に対してのRSウイルス感染症の予防方法として、月に1回のモノクローナル抗体製剤(パリビズマブ(商品名:シナジス))の投与があります。

投与対象患者となっているのは以下の方です。

- 在胎期間28週以下の早産で、12か月齢以下の新生児および乳児

- 在胎期間29~35週の早産で、6か月齢以下の新生児および乳児

- 過去6か月以内に気管支肺異形成症の治療を受けた24か月齢以下の新生児、乳児および幼児

- 24か月齢以下の結構動態に異常のある先天性心疾患の新生児、乳児および幼児

- 24か月齢以下の免疫不全を伴う新生児、乳児および幼児

- 24か月齢以下のダウン症候群の新生児、乳児および幼児

適応は上記患者に限られておりますが、RSウィルス感染症の流行初期から、月1回、約6回程度(6ヶ月)の気管、筋肉注射を継続することにより、前述の重篤な肺炎・細気管支炎を予防することが期待されます。

また、ワクチンとメカニズムとは異なりますので、生後2ヶ月から開始される様々なワクチン接種のスケジュールには影響はありません。

まとめ

RSウイルスは流行時期は夏から秋に変わりましたが、新型コロナウイルス感染症が蔓延している時期でも乳幼児に罹患して感染拡大が懸念される疾患です。特に基礎疾患がある方では重症化するケースもあるのでシナジスの筋肉注射の予防対象であるかを確認してください。